Flexible Grundrisse im Holzskelett

In zwei Ersatzneubauten hat die Baugenossenschaft Halde in Zürich-Altstetten 32 Kleinwohnungen erstellt und ihr Wohnungsangebot am Kelchweg damit verdoppelt. Dank beweglichen Zimmerwänden können die Bewohnenden die Grundrisse ihrer Wohnungen beliebig verändern.

Von Daniel Krucker | Bilder: Seraina Wirz, zVg | 2025/02

Die Idee des Architekturbüros Mathis Kamplade erwies sich im Projektwettbewerb 2019 als erfolgreich: Als einziges Team hatte das Büro am Kelchweg in Zürich-Altstetten keinen voluminösen Riegel vorgeschlagen, sondern zwei fünfgeschossige Punkthäuser. Mit diesen ersetzte die Baugenossenschaft Halde Zürich (BHZ) letztes Jahr zwei 75-jährige Zeilenbauten mit 15 Wohnungen. Die beiden neuen Gebäude fügen sich auffällig unauffällig ins kleinteilige Quartier ein und schaffen durch ihre Kompaktheit qualitätsvolle Aussenräume. Sie liegen in direkter Nachbarschaft zum Hallenbad und Ortsmuseum, das sich im ältesten Gebäude Altstettens befindet, einem Holzbau.

In den zwei Ersatzneubauten sind Tiefgarage, Liftkern und das Treppenhaus in Beton gearbeitet, der Rest besteht aus Holz. Und das, obwohl man in der Wettbewerbsausschreibung keinen Holzbau gefordert hatte, wie Fredy Miethlich, Präsident der BHZ, erklärt. «Wir wünschten uns in erster Linie neue Kleinwohnungen, weil es immer mehr Singlehaushalte und ältere Menschen gibt.» Und vom Kelchweg sei es nicht weit zum öffentlichen Verkehr, zu Einkaufs- und anderen Dienstleistungsangeboten. 32 Kleinwohnungen sind in den beiden Häusern so entstanden.

Dass es sich bei den Häusern um Holzskelettbauten handelt, ist in den Wohnungen unter anderem an den Zimmerdecken und Stützen zu sehen. Auch in den Küchen sorgt das verbaute Fichten- und Tannenholz für eine besondere Atmosphäre.

Dank Betonverbunddecke mehr Luft nach oben

Auch über den Holzdecken gibt es «ein bisschen Beton», wie der Architekt Gregor Kamplade erklärt. Der Nachteil dieser Konstruktion sei, dass zusätzlicher Beton zum Einsatz komme. Allerdings könne die Verbunddecke dafür deutlich dünner konstruiert werden, wodurch Raumhöhe gewonnen wird. Das sei kein unwesentlicher Faktor; bei den vorgegebenen Bauhöhenbegrenzungen sei der Ausnützungsfaktor möglichst optimal auszureizen, so Kamplade. «Ausserdem ermöglicht die Verbunddecke grössere Spannweiten. Und auch akustisch weisen die Decken wegen ihres höheren Gewichts deutlich bessere Werte auf.»

Weil die Fluchtwege aus nicht brennbaren Materialien bestehen müssen, hat sich das Planungsbüro für Beton in den Treppenhäusern entschieden. Gemäss Kamplade kann ein Treppenhaus durchaus eine Holzkonstruktion sein. Man müsste es aber mit feuerfesten Materialien verkleiden, was sehr aufwendig sei. Der wichtigste Vorteil des Betonkerns ist aber, dass er für eine hohe Steifigkeit des Gebäudes in Bezug auf die Erdbebensicherheit sorgt.

Konstruktiv handelt es sich bei den neuen Häusern um Holzskelettbauten. Bei diesen sind die Wände nicht gemauert, sondern komplett aus Holz gefertigt, genau wie die hinterlüftete Fassade. Das wird in den Wohnungen auch nicht versteckt; die Decken, Deckenleisten und einzelne vertikale Elemente machen das Holzskelett sichtbar. Die Wände wurden mit Platten verkleidet, auf denen wiederum eine robuste Glasfasertapete aufgebracht ist, wie man sie aus vielen Treppenhäusern der Jahrhundertwende kennt. Diese sogenannten Rupfen sind extrem stabil, und die textile Haptik verleiht den Räumen eine zusätzliche Wärme und Gemütlichkeit. Für sämtliche Holzausführungen wurde europäische Fichte/Tanne gewählt; gemäss dem Architekten eine gängige Produktbezeichnung. «Entweder ist es Fichte oder Tanne. Die beiden Hölzer sind für Laien auch recht schwierig zu unterscheiden.»

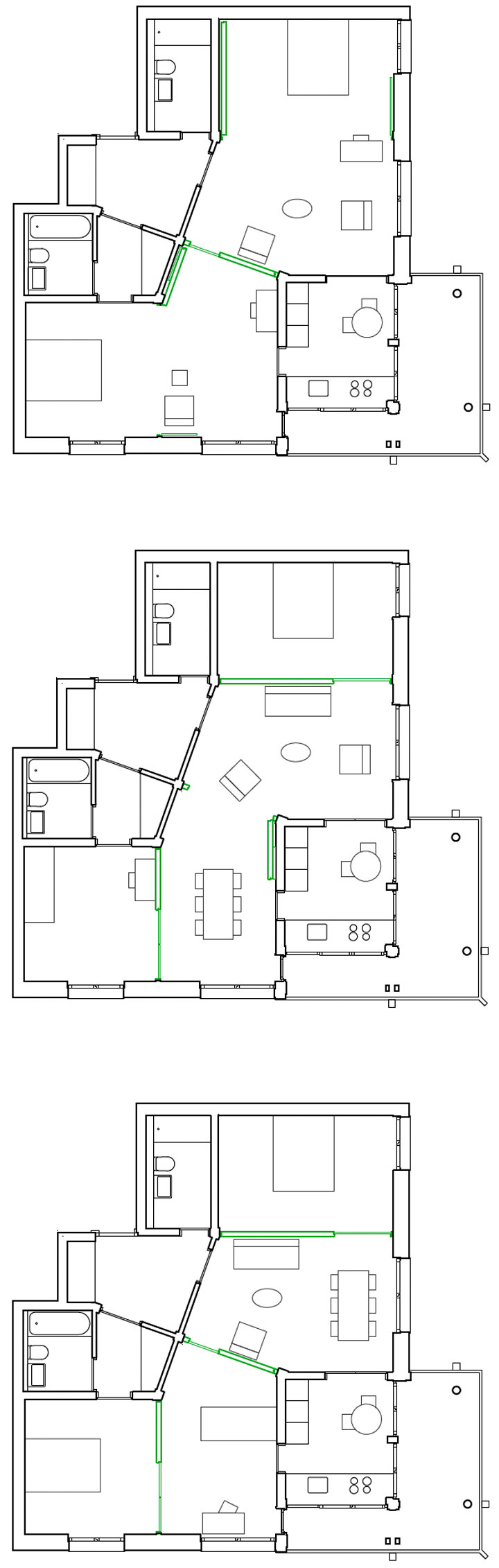

Am Grundriss einer Dreieinhalbzimmerwohnung ist zu sehen, wie viele Möglichkeiten die beweglichen Wände (in Grün) den Mietenden bieten: Mit ein paar Handgriffen können sie die Wohnungen an ihre Bedürfnisse anpassen.

Flexible Wände für zusätzliches Zimmer

Ein silberweisser Anstrich kontrastiert an der Fassade mit typischem Schwedenrot; die rein mineralische Schlammfarbe verleiht den Baukörpern Wärme und eine gewisse Leichtigkeit. Tatsächlich kommt die Farbe aus Schweden und hat auch ihren Preis. Gregor Kamplade betont aber, dass die Farbe dafür bekannt sei, gut zu altern, weil sie Feuchtigkeit gleichmässig aufnimmt und wieder abgibt, was sich später in einer regelmässigen Patina auf der Fassade zeigt. Im Innenbereich erhielt das sichtbare Holz einen UV-Schutzanstrich, weil «frisches Holz einen gelb-orangenen Ton annehmen kann, wenn die Sonne immer auf dieselbe Stelle trifft», wie der Architekt erklärt.

Am Kelchweg sind zwar nur Zweieinhalb- und Dreieinhalbzimmerwohnungen entstanden. Speziell ist jedoch, dass sich mit ein paar leicht auszuführenden Handgriffen – ausser bei den Dachgeschosswohnungen – jede Zweieinhalbzimmer- in eine vollwertige Dreizimmerwohnung und jede Dreieinhalbzimmer- in eine vollwertige Vierzimmerwohnung verwandeln lässt. «Die Architekten haben bewegliche Wände mit einer integrierten Türe konzipiert», sagt Rayna Boyadzhieva, Bauverantwortliche der Genossenschaft. Auf massiven Scharnieren lassen sich diese in eine andere Position drehen respektive klappen, so dass aus einem Zimmer zwei werden. Ein Filzstreifen unter den Wänden verhindert, dass Streiflicht ins Zimmer fällt. In allen Wohnungen, die Boyadzhieva nach dem Einzug besichtigen konnte, haben die Mietenden so den Grundriss verändert. Auch wenn die meisten Haushalte am Kelchweg aus Single- und Paarhaushalten bestehen: Dank den flexiblen Wänden haben auch Familien hier ein passendes Zuhause gefunden.

Die beiden ungleichen Punkthäuser sind mit Holzfassaden verkleidet. Ein silberweisser Anstrich kontrastiert mit typischem Schwedenrot.

Sichtkontakte von Balkon zu Balkon

Bei den Böden in den Wohnungen haben sich die Verantwortlichen für Anhydrit entschieden. Das hat gemäss dem Architekten in erster Linie einen funktionalen Hintergrund. «Anhydrit ist sehr flüssig beim Einbau und nivelliert sich selbst im Gegensatz zu Zement.» Bei Anhydrit ergibt sich also keine leichte, aber natürliche Erhöhung zu den Wänden hin. Das kommt dem Grundriss mit den drehbaren Wandelementen entgegen, da sie im unteren Abschluss wenig Toleranzen aufnehmen mussten.

Einen Gemeinschaftsraum gibt es am Kelchweg zwar nicht, trotzdem soll das Gemeinschaftliche in den Häusern gefördert werden. Die Waschküchen sind darum direkt bei den Hauseingängen angeordnet, mit starkem Bezug zu den Eingangshallen und dem gemeinschaftlichen Vorplatz. Das Heraufholen der Waschküche aus dem Erdbereich ans Tageslicht schafft Raum für spontane und informelle Begegnungen im Alltag, wie schon andere Beispiele mit ähnlichem Konzept gezeigt haben. Ein weiterer bewusster Entscheid für die Förderung der Kommunikation innerhalb der Siedlung ist die Anordnung der Balkone respektive der Küchen, in der Menschen grundsätzlich viel Zeit verbringen. «Darum haben wir die Küchen am schönsten Ort in der Wohnung platziert, zusammen mit dem Balkon als privatem Aussenraum», erklärt Miethlich. Die beiden Häuser stehen zudem so verdreht zueinander, dass sich von den meisten Balkonen aus direkte Sichtkontakte zum Nachbarhaus ergeben, ohne dabei ein zu konfrontatives Gegenüber zu schaffen. Die relative Dichte am Kelchweg ermöglicht nachbarschaftlichen Austausch von Balkon zu Balkon. Und im Aussenraum dürfte in der warmen Jahreszeit am Grillplatz immer mal wieder ein Feuer flackern.

Um spontane Begegnungen im Haus zu fördern, wurden die Waschküchen direkt bei den Hauseingängen platziert.

Bau hat sich deutlich verteuert

Das Projekt Kelchweg sei «in die dümmste Zeit» gefallen, sagt Miethlich. Man merkt ihm an, dass die damalige Anspannung mittlerweile der Freude über das jüngste BHZ-Projekt gewichen ist. Aber damals sei alles zusammengekommen: Pandemie, Lieferkettenprobleme, Ukrainekrieg, und jede Woche hätten sich die Preise verändert, zum Beispiel jene für Eisen. «Das war genau zu der Zeit, als die Garage betoniert wurde.» Alle Unternehmen hätten nur noch mit Klauseln gearbeitet. Der gesamte Bau habe sich deshalb deutlich verteuert. Sowieso ist ein Holzbau nach Aussage von Gregor Kamplade in der Erstellung immer noch teurer als ein Massivbau, je nach Ausführung zwischen zehn und zwanzig Prozent. «Hätten wir uns ausschliesslich für Schweizer Holz entschieden, wäre das Projekt noch teurer geworden.»

Der Ersatzneubau am Kelchweg ist ein schönes Beispiel für gute Architektur im Wohnungsbau: eine sorgfältige Gestaltung mit kleinen, aber feinen Details, eine nachhaltige Materialwahl, ein ausgeklügeltes Grundrisskonzept und – sozusagen als Tüpfelchen auf dem I – der Einsatz von Farbe als Statement.