Wo altes Holz auf neues trifft

Die Wohngenossenschaft Geissenstein hat ein 300-jähriges Salzmagazin zum Mittelpunkt der ersten autofreien Wohnsiedlung der Stadt Luzern gemacht. Mit viel einheimischem Holz wurden in der Eichwald-Überbauung auch zwei Hybridbauten mit 49 Wohnungen erstellt. Das Projekt soll nach dem höchsten Nachhaltigkeitsstandard SNBS Platin zertifiziert werden.

Von Patrizia Legnini | Bilder: Joel Tettamanti, EBG, zVg | 2025/02

Die Luzerner Allmend gehört seit dem Mittelalter zum Gemeingut der Stadt Luzern. Zuerst liessen die Bauern ihr Vieh darauf weiden, später nutzte die Armee das Areal als Fliegerstützpunkt und zu Ausbildungszwecken. Heute befinden sich darauf ein Fussballstadion, eine Messehalle, ein Hallenbad und Turnhallen. Ein grosser Teil ist aber unbebaut geblieben und dient als Naturschutz- und Naherholungsgebiet, das in nur fünf Busminuten vom Hauptbahnhof erreichbar ist.

An dieser spannenden Lage, gleich neben der Allmend, hat die Wohngenossenschaft Geissenstein (EBG) dank einem Baurecht der Stadt Luzern eine Wohnsiedlung für über hundert Menschen erstellen können. Zum ersten Mal in ihrer langen Geschichte hat die EBG damit ausserhalb ihrer Stammsiedlung gebaut, wo die Verdichtungsmöglichkeiten fast ausgeschöpft sind. Entstanden sind auf der einstigen Brache im Gebiet Eichwald zwei Mehrfamilienhäuser mit 47 barriere-

freien Wohnungen, die eineinhalb bis fünfeinhalb Zimmer haben. Die zwölf Wohnungen im Haus Nord wurden im vergangenen Sommer bezogen, die 35 Wohnungen im Haus Süd im Februar. Praktisch alle Einheiten wurden schon in der ersten Vermietungsrunde vergeben. Auch die Gewerbeflächen konnten schnell vermietet werden, unter anderem an eine Stiftung für Menschen mit einer Behinderung.

Die Holzschalung an der Fassade der neuen Mehrfamilienhäuser wurde in einem warmen Auberginenfarbton gestrichen. An den Balkonen sorgen Sichtschutzlamellen für Privatsphäre, sie dienen aber auch als Absturzsicherung und Gestaltungselement.

Réduits im Treppenhaus

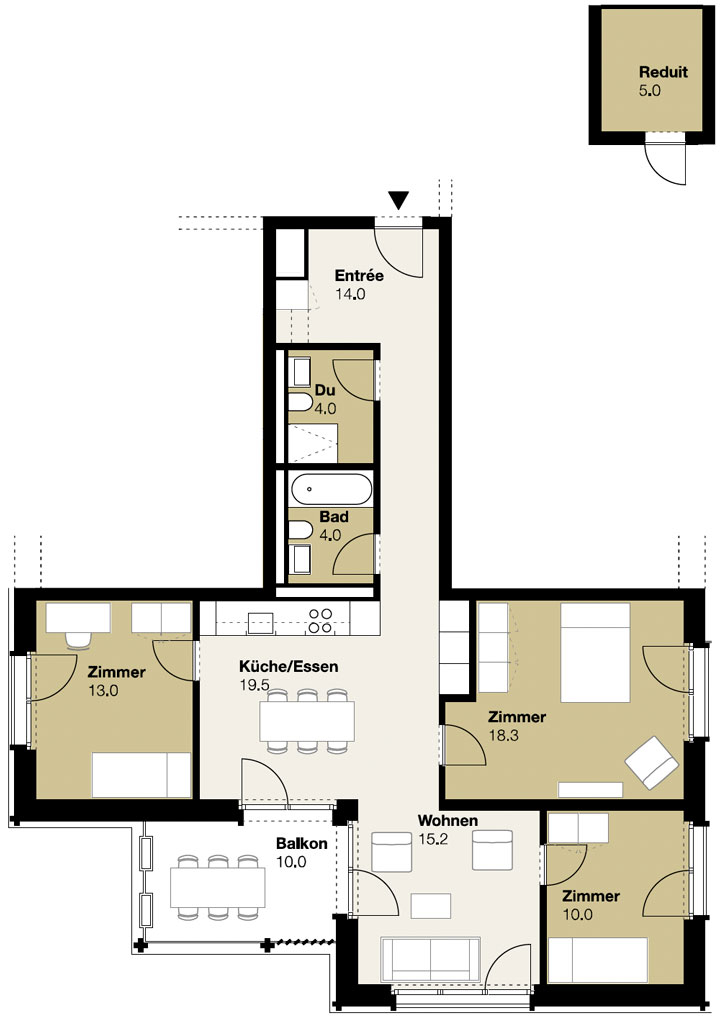

Geplant haben das Gesamtprojekt die Architekt:innen des Büros Blättler Dafflon aus Zürich. Sie legten Wert auf gute, aber flächenreduzierte Wohnungsgrundrisse; dass diese im Haus Süd stark gestaffelt sind, ist auf die besondere Form des Gebäudes zurückzuführen. Die raumhohen Fenster lassen viel Licht in die Wohnungen, die alle einen Balkon oder eine Dachterrasse haben und sich gegen Süden oder Westen öffnen – hin zur Allmend. Die Böden wurden in einem hellbeigen Anhydrit gegossen, die rohen Holzdecken weiss lasiert. Vertikal angeordnete Sichtschutzlamellen an den Balkonen sollen eine gewisse Privatsphäre schaffen, dienen aber auch als Absturzsicherung und Gestaltungselement.

Speziell ist, dass nicht alle Wohnungen ein Kellerabteil haben. «Da der Baugrund sehr schlecht ist, konnte man nur einen Teil des südlichen Hauses unterkellern», sagt Architekt Ralph Blättler. Weil es auch keine Einstellhalle gibt, gilt die Eichwald-Überbauung als erste autofreie Siedlung von Luzern; draussen gibt es nur sieben Besucherparkplätze, die mit Ladestationen für E-Autos ausgestattet sind, sowie zwei Standplätze für gemeinschaftlich genutzte Fahrzeuge. Dafür verfügen alle Wohnungen über praktische Réduits, die sich im grosszügig gestalteten Treppenhaus befinden. Dieses erschliesst acht Wohnungen pro Geschoss und soll als sozialer Ort der Begegnung und des Austauschs für die Bewohner:innen dienen.

Dieselbe Funktion ist dem Platz zwischen den beiden parallel angeordneten Neubauten zugedacht. Während der Aussenraum von neuen Wohnsiedlungen am Anfang oft unbelebt wirkt, herrscht hier selbst bei Nieselregen ein fröhliches Gewusel: Auf dem Spielplatz schaufeln Kinder Kies auf eine Röhrenrutsche, auf dem fast fertig gebauten Vorplatz hantieren Bauarbeiter noch einmal mit Maschinen. Und alle paar Minuten geht beim auffälligen Holzgebäude mitten auf dem Platz, dem sogenannten Salzmagazin, die Tür auf. Das Café Tacuba, das sich hier eingemietet hat, ist an diesem gewöhnlichen Nachmittag bis auf den letzten Platz besetzt. «Es scheinen auch ganz viele Leute aus anderen Quartieren hier zu sein», sagt Pascal Ziegler, Geschäftsleiter der EBG.

Das alte Salzmagazin wurde umfassend umgebaut und restauriert. Im Erdgeschoss hat sich ein Café eingemietet, dahinter gibt es einen grossen Velokeller.

Soldaten und Pferde im «Salzmagazin»

Die EBG hat dem historischen Holzfachwerkbau in der Wohnüberbauung ein neues Leben geschenkt. Bis vor Kurzem war das Haus in einem schlechten baulichen Zustand; seine Tragstruktur war morsch, das Dach nicht mehr dicht. Im Rahmen eines umfassenden Umbaus und einer Restaurierung wurde es statisch ertüchtigt und gedämmt. Es erhielt einen Liftanbau, neue sanitäre Anlagen und Leitungen sowie Elektroinstallationen.

Das Holzhaus hat eine spannende Geschichte. Erbaut wurde es vor 300 Jahren als Speichergebäude eines Spitals, damals allerdings noch in einem anderen Stadtteil. Im 19. Jahrhundert diente es als Depot fürs Militär. 1883 wurde das Gebäude am alten Standort abgetragen und bei der Allmend wieder aufgebaut. Hier wurde das Erdgeschoss als Pferdestall genutzt, während in den oberen Stockwerken bis 1980 Soldaten übernachteten. 2015 wurde das Salzmagazin in das kantonale Denkmalverzeichnis eingetragen und unter Schutz gestellt. Das Bauwerk sollte erhalten und einer neuen Nutzung zugeführt werden, so die Vorgabe.

Die Genossenschaft wusste also Bescheid, als sie sich 2016 um das Baurecht für Brache und Salzmagazin bewarb. Mit dem Zuschlag bekam sie das Holzhaus von der Stadt geschenkt, verpflichtete sich aber im Gegenzug, es zu sanieren. «Das Salzmagazin ist ein interessantes Gebäude, und das Resultat ist schlicht grandios. Aber der Aufwand, den wir mit ihm hatten, war schon sehr hoch», sagt Ziegler. Während die Erstellung der Neubauten knapp 23 Millionen Franken kostete, schlug der Umbau des Salzmagazins mit weiteren fünf Millionen Franken zu Buche. «Das ist viel Geld, das da auf die Wohnungen umgelegt wird.» Die Kantonale Denkmalpflege beteiligte sich mit einem Förderbeitrag von 500 000 Franken an den Kosten. Trotz der hohen Aufwände sei eine Quersubventionierung zwischen der Stammsiedlung und der Wohnüberbauung Eichwald nie in Frage gekommen, sagt Ziegler. Er betont, dass die Baukosten, die 2021 an einer Urabstimmung den Genossenschafter:innen kommuniziert wurden, eingehalten werden konnten. Und dass das Salzmagazin als Gemeinschaftszentrum allen Mietenden zugutekomme.

Raumhohe Fenster lassen viel Licht in die Wohnungen, die alle über einen Balkon oder eine Terrasse verfügen. Die Böden wurden in einem hellbeigen Anhydrit gegossen, die rohen Holzdecken weiss lasiert.

Vom Stall zum Velokeller

Schon jetzt wird das renovierte Holzhaus vielfältig genutzt. Neben dem Café ist ein Velokeller entstanden und im Dachgeschoss ein Mehrzweckraum. Was mit einem weiteren Saal im ersten Stock passiert, muss von den Mietenden erst definiert werden. «In enger Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege haben wir das Salzmagazin möglichst einfach, pragmatisch und wirtschaftlich saniert», sagt Architekt Blättler. Dabei habe man die alte Substanz wo möglich erhalten oder wiederverwendet und versucht, die baulichen Entwicklungen sichtbar zu machen. Besonders gut ist das farblich an den Holzstützen zu sehen, die verstärkt werden mussten: Altes, dunkles Holz schmiegt sich an neues, helles – ein spannender Kontrast. Auch bei Dachziegeln, Fensterläden, Fassade oder Anbau stechen die neuen Teile aus Fichten-, Tannen- und Eichenholz sofort ins Auge.

Im Erdgeschoss des Salzmagazins sind die Wände unverputzt, auch die alten Futtertröge der Pferde wurden erhalten. Im Café wurden darüber Holzplatten als Bartische platziert, im Velokeller dienen sie keinem Zweck. «Weil wir die Veloständer wegen den Trögen nicht direkt an die Wand stellen konnten, gibt es in der Raummitte weniger Platz für die Velos» sagt Ziegler. Von Anfang an hat die EBG die acht neuen Veloanhänger, die sie den Bewohner:innen für Transporte zur Verfügung stellt, darum draussen an der Seite des Salzmagazins abgestellt. Beim Einzug hat jeder Haushalt eine Kupplung erhalten, mit der ein Anhänger am Velo befestigt werden kann.

Hohe Nachhaltigkeit mit SNBS

Nicht nur im Salzmagazin wurde viel Holz verbaut, sondern auch in den zwei Neubauten. Sie sind als Hybridbauten konstruiert: Während Untergeschoss, Erdgeschoss und Treppenhäuser betoniert wurden, sind die Obergeschosse komplett aus Holz gefertigt. Die Geschossdecken wurden als Holz-Beton-Verbunddecken ausgeführt, die Fassade besteht aus einer hinterlüfteten Holzschalung, die in einem warmen Auberginenfarbton gestrichen wurde. «Wir wollten unbedingt mit Holz bauen», sagt Ziegler. «Aber das Projekt sollte in der Ausführung möglichst kostenoptimiert sein. Ein reiner Holzbau wäre etwas teurer zu stehen gekommen.» Mit einem Massivbau hätte man umgekehrt etwa zehn Prozent der Gesamtkosten einsparen können, schätzt er. «Aber das war nie ein Thema. Es ging uns stets um nachhaltigen, aber kostengünstigen Wohnungsbau.» Für eine Viereinhalbzimmerwohnung bezahlen die Mieter:innen heute 2080 Franken netto.

Das Baurecht war mit energetisch-ökologischen Auflagen der Stadt Luzern verbunden. Das Projekt soll nach dem Nachhaltigkeitsstandard SNBS Platin zertifiziert werden, also in der höchsten Bewertungsstufe. Neben einer ressourcenschonenden Bauweise spielen darum auch die Lebenszykluskosten, der Energiebedarf und die regionale Wertschöpfung eine Rolle. So durfte die Bauherrschaft nur Aufträge an Firmen und Lieferanten aus Gemeinden vergeben, die höchstens fünfzig Kilometer von der Baustelle trennt. Auch der grösste Teil des verbauten Holzes stammt deshalb aus der Zentralschweiz.

Grundriss einer Viereinhalbzimmerwohnung. Dass die Grundrisse im Haus Süd stark gestaffelt sind, ist auf die besondere Form des Gebäudes zurückzuführen.

Besonders wenig Technik verbaut

Die Wärmeerzeugung erfolgt über eine Grundwasser-Wärmepumpe. Auf beiden Mehrfamilienhäusern wurden PV-Anlagen installiert, die knapp ein Drittel des benötigten Stroms produzieren. Dadurch bleiben die Nebenkosten für die Bewoh-ner:innen tief. Das definitive SNBS-Zertifikat wird der Genossenschaft erst noch übergeben. Ziegler befürchtet, dass Altlasten im Boden, die man entsorgen musste, zu unverschuldeten Abzügen führen könnten. «Möglicherweise reicht es am Ende doch nur für Gold.»

Um die Mieten möglichst tief zu halten, habe man nicht nur auf knappe Grundrisse gesetzt und auf eine Einstellhalle verzichtet, sondern auch konsequent unnötige Bauteile weggelassen. Auch bei den Materialien hat die EBG nach preisgünstigen und dennoch langlebigen Alternativen gesucht. Zwar wurden aufgrund des angestrebten Platin-Zertifikats besonders energieeffiziente Küchengeräte im Einfamilienhausstandard eingebaut. Abgesehen davon ist in den Wohnungen aber wenig Technik zu finden. So müssen die Fensterstoren von Hand gekurbelt werden, und auch die Belüftung des Gebäudes erfolgt mechanisch; eine Komfortlüftung gibt es nicht. «Noch günstiger zu bauen, war fast nicht möglich», sagt Ziegler. «Wir haben die Zitrone ganz ausgepresst.»

Baudaten

Bauträgerin

Wohngenossenschaft Geissenstein – EBG, Luzern

Architektur

Blättler Dafflon Architekten AG, Zürich

Landschaftsarchitektur

Balliana Schubert Landschaftsarchitekten AG, Zürich

Baumanagement und Bauleitung

Hauri Baumanagement AG, Aarau

Unternehmen (Auswahl)

Tschopp Holzbau AG (Holz-/Fassadenbau)

4B AG (Fenster aus Holz/Metall)

Morelli AG (Sanitärinstallationen)

Fischer Küchen & Haushaltgeräte (Kücheneinrichtungen)

Umfang

2 MFH, 47 Wohnungen, 1 Gemeinschaftsraum, 7 Besucherparkplätze, 2 Carsharingparkplätze

Baukosten (BKP 1-5)

22,9 Mio. CHF total (Neubau)

5 Mio. CHF (Umbau Salzmagazin)

5600 CHF/m2 HNF (exkl. Salzmagazin)

Finanzierung

Bankenfinanzierung und Eigenkapital

Mietzinsbeispiele

3 ½-Zimmer-Wohnung, 68 m2:

1530 CHF plus 207 CHF NK

4 ½-Zimmer-Wohnung, 96 m2:

2080 CHF plus 270 CHF NK