Die Kalkbreite wagt in ihrem zweiten Projekt das Experiment Hallenwohnen

Ein Hosenlupf, der sich gelohnt hat

Hallenwohnen wurde in der Hausbesetzerszene erfunden. Im «Zollhaus» wird nun das gemeinschaftliche Wohnen und Wirken im Eigenausbau erstmals auch in einer Genossenschaftsüberbauung erprobt. Der Weg dahin war allerdings hürdenreich.

Von Liza Papazoglou | Fotos: Renate Wernli | Dezember 2020

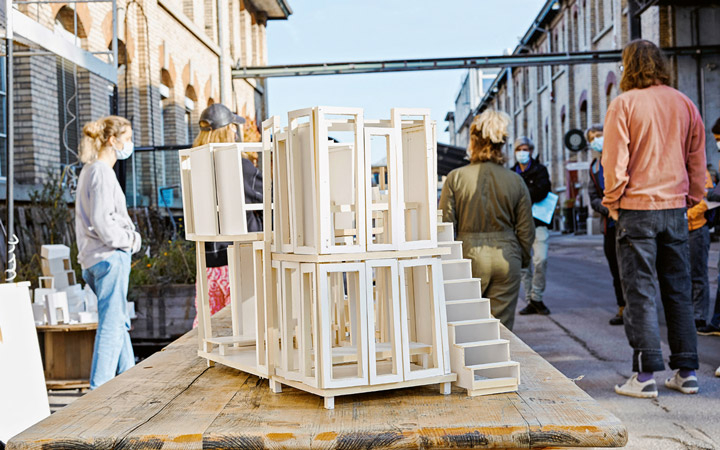

Eine Hand setzt vorsichtig filigrane Kartonquader in das offene Hallenmodell, schiebt einen Rundturm zur Seite, macht Platz für ein Bambusgestell. Säulen, verschachtelte Miniaturräume, Podeste und Galerien, eine Art Hebebühne, Balkone, Treppen und Schrägen sind sichtbar. Die gut ein Dutzend Erwachsenen, die um das Modell herumstehen, diskutieren, schauen, verwerfen, verschieben. In gut zwei Monaten wird diese bunte Gruppe mit sechs Kindern eine 264 Quadratmeter grosse, 4,15 Meter hohe Halle im Zollhaus übernehmen, der zweiten Überbauung der Genossenschaft Kalkbreite in unmittelbarer Nähe des Zürcher Hauptbahnhofs (siehe Box). Und diese selber fertig ausbauen – nach ziemlich visionären Ideen. Damit wird in der Geschichte des genossenschaftlichen Wohnens ein neues Kapitel aufgeschlagen.

Erst einmal müssen an diesem Sonntagnachmittag im Spätherbst aber noch einige Fragen geklärt werden – etwa, wo ruhige Zonen und öffentliche Bereiche hinkommen, ob es Gästekojen geben und die Ateliertürme fix sein sollen. Die künftigen Hallennutzerinnen und -nutzer haben sich darum hier im Offcut versammelt; die Materialbörse passt mit ihrer Nachhaltigkeitsphilosophie gut zum Projekt, dessen Modell nun also den Feinschliff erhalten soll. Es wirkt noch etwas unübersichtlich, und vor allem: ziemlich voll. «Wir sind noch am Entwickeln, das ist ein stetiger Prozess. Und ja, der Platz wird eng werden.» Das sei eine Herausforderung. «Uns war aber von Anfang an klar, dass wir den individuellen Raumbedarf absolut minimieren und möglichst viel gemeinschaftliche, flexibel nutzbare Flächen schaffen wollen», erzählt Mätti Wüthrich. Der 48-Jährige ist Mitinitiator der Gruppe «zurwollke», die die mit Abstand grösste der vier Zollhaushallen mieten wird, und kennt die Details. Ganze neun Quadratmeter persönliche Grundfläche stehen jeder Person in dieser Halle zu. Der Trick, um mit derart knappem Platz auszukommen, sind mobile Wohntürme, die möglichst die gesamte Raumhöhe nutzen und verschiedene Ebenen aufweisen. Sie können beliebig ausgestaltet, kombiniert und verbunden werden.

Bewegliche Einheiten, flexible Nutzungen

Entsprechend unterschiedlich werden die Wohneinheiten daherkommen – vom Mehrfach-Kajütenbett im Holzturm mit Balkondach für wechselnde Teilzeitbewohnerinnen über die Single-Bambushütte bis zur familientauglichen Glaswohnbox mit Schiebewänden, Brücken und multifunktionalen, beweglichen Treppenbauten mit integriertem Stauraum. Wie und womit die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner ihre Türme bauen, steht ihnen weitgehend frei. Die zurwollke-Gruppe habe sich lediglich auf wenige verbindliche Kriterien geeinigt, erklärt Mätti.

Zum Beispiel auf Lichtdurchlässigkeit. «Wir möchten die Grosszügigkeit der Halle, die ziemlich voll sein wird, nicht noch durch blickdichte Kuben schmälern. Vor allem aber sollen alle Einbauten mobil sein, so dass sie im Raum bewegt werden können.» Diese Vorgabe ist keineswegs ein Spleen, sondern Konzept. Sie verdankt sich der Vorgeschichte von zurwollke, deren harter Kern um Mätti und seine Partnerin Eva sozusagen zu den Urgesteinen des Hallenwohnens gehört. Der Greenpeace-Kampagnenleiter und einige weitere Gruppenmitglieder haben damit jahrelang Erfahrungen gesammelt. Sie waren dabei, als ab Mitte der 1990er-Jahre in ehemaligen Gewerbe- und Industriegebäuden in der Stadt Zürich in der Binz oder in Altstetten mit Projekten wie Labitzke, fabritzke, albizke oder hohlzke alternative Formen des Zusammenlebens erprobt wurden.

In den Grosshallen wollte man nicht nur gemeinsam wohnen, sondern auch wirken und werken, arbeiten, kulturelle und politische Anlässe veranstalten oder Partys feiern. Sie wurden entsprechend den diversen Bedürfnissen selber ausgebaut, ohne konventionelle Raumaufteilung und manchmal ziemlich abenteuerlich, mit Schlafkojen und -nestern samt Strickleitern etwa, und veränderten sich laufend. Dabei, so Mätti, erwiesen sich bewegliche Elemente auf Rädern als besonders praktisch. «Die kann man einfach umherrollen, wenn es für eine Veranstaltung oder ein Fest grosse Flächen braucht. Zudem hat so niemand einfach den attraktivsten Platz besetzen können, sondern es gab immer wieder Rochaden.» Diese Ideen adaptiert zurwollke nun auch fürs Zollhaus.

Die Gruppe «zurwollke» zieht im Januar in die Grosshalle im Zollhaus ein, dem Neubau der Genossenschaft Kalkbreite im Langstrassenquartier. Ende Oktober wurden bei einem Treffen in der Materialbörse Offcut Gestaltung und Verteilung der Wohntürme diskutiert.

Vier ganz verschiedene Hallen

Bis zu 25 Menschen werden die Wolkenhalle nutzen – deutlich mehr, als gemäss Mindestbelegungsvorschriften der Genossenschaft erforderlich wären. Dazu zählen ständige Bewohnerinnen und Bewohner mit ihren Kindern, aber auch solche, die wegen familiären Konstellationen nur zeitweise hier übernachten; die Altersspanne liegt zwischen drei und 52 Jahren, beruflich sind die Leute in so verschiedenen Gebieten wie Ökologie, Tanz, Physik, Architektur, Nichtregierungsorganisationen, Grafik oder Kommunikation unterwegs. Einige von ihnen sind seit Beginn des Projekts dabei, andere erst kürzlich dazugestossen. Weil sie diese Form der Gemeinschaftlichkeit reizt, sie dem traditionellen Kleinfamilienmief entgehen und selber Hand anlegen möchten. Damit die Halle gut genutzt wird, ein breiter Austausch stattfindet und die hohen Mietkosten besser tragbar sind, gibt es zudem vier Atelierplätze, und bis zu sechs «Freefloater» werden regelmässig vor Ort sein – Leute aus dem kulturellen und kreativen Bereich, die keinen fixen Arbeitsplatz erhalten, sondern die vorhandene Infrastruktur nutzen können. Denn schliesslich soll hier nicht einfach gewohnt, sondern mit allen Facetten gelebt und gewirkt werden.

Die drei Gebäude des Zollhauses werden seit Oktober in Etappen bezogen. Im Januar werden nun die vier Hallen, die sich gemeinsam um einen Wohnhof gruppieren, ihren Mieterinnen und Mietern übergeben. Neben zurwollke werden dann auch eine Patchworkfamilie mit vier Kindern, zwei Familien mit insgesamt vier Kindern sowie eine Einzelperson in einem Wohnatelier kräftig zupacken und Sägen, Bohrer und Schleifgeräte heiss laufen lassen. Einen Monat Zeit haben sie, um sich wenigstens fürs Erste einzurichten, bevor dann mit dem offiziellen Mietbeginn ab Februar auch die Mietzahlungen fällig werden – bei zurwollke belaufen sich diese auf gut 7800 Franken netto pro Monat. Für einen Eigenausbau ist dieser Zeitplan ziemlich sportlich und wird, mindestens bei der Wolkenhalle, nur gerade für das Allergröbste reichen. Wobei, entgegen den ursprünglichen Plänen, immerhin die Elektroinstallationen, die Nasszellen und eine Miniküche pro Halle bereits eingebaut sind.

Geschichte mit Stolpersteinen

Überhaupt hat sich gegenüber den ersten Visionen einiges verändert. Verändern müssen. Dies hatte, erzählt Zollhaus-Projektleiter Andreas Billeter später im November bei einem Rundgang im fast fertigen Gebäude, vielfältige Gründe. Als Genossenschaft, die dezidiert auf innovative Lösungen beim Wohnen und Arbeiten und eine konsequente offene Partizipation setzt, war es klar, dass sie die Idee des Hallenwohnens aufnehmen wollte, als diese an sie herangetragen wurde. Dies war 2012, noch bevor die erste Überbauung der Genossenschaft stand. Auch einige der künftigen Hallenbewohnerinnen und -bewohner waren schon damals in Arbeitsgruppen der Kalkbreite aktiv und machten sich für dieses Anliegen stark. Einen der Gründe nennt Mätti, der mit Eva zwei kleine Söhne hat: «Wohnen in Gewerbe- und Industriezonen ist normalerweise nicht erlaubt. Spätestens wenn Kinder eingeschult werden, wird es zum Problem, wenn man keinen legalen Wohnsitz angeben kann.» Zudem, fanden er und seine Mitstreitenden, passe der gemeinschaftliche und alle Lebensbereiche integrierende Ansatz des Hallenwohnens bestens zur Kalkbreite mit ihrem breiten Nutzungsmix, der Wohnen, Arbeiten und Kultur verbinden möchte.

Das bestätigt auch Andreas Billeter. Die Genossenschaft engagierte sich in der Folge sehr, um das Hallenwohnen in ihrer zweiten Überbauung zu ermöglichen. Nur eben: Die Umsetzung in einem Neubau mitten im Stadtzentrum entpuppte sich als ziemlich zäher Brocken. «Es gab zahlreiche bauliche und rechtliche Hürden. Alte Hallen, die gar nie fürs Wohnen gedacht waren, werden für Zwischennutzungen nach Gutdünken umgebaut, solange die Behörden nicht so genau hinschauen. Im Unterschied dazu sind bei Neubauten sehr strenge Vorgaben einzuhalten.» Diese betreffen etwa das Baurecht, Schall- und Brandschutz, Sicherheit und elektrische Anlagen. Zudem wird das Zollhaus in Minergie-P-Eco erstellt, also als Niedrigenergiehaus in Ökobauweise, was unter anderem eine kontrollierte Lüftung erfordert.

Kompliziert und ernüchternd

Im Bewusstsein, dass das ambitionierte Vorhaben viel Begleitung und Unterstützung erforderte, schrieb die Genossenschaft 2017 die Räume aus und führte verschiedene Workshops für Interessierte durch. Zu diesem Zeitpunkt waren zwei Grosshallen vorgesehen, die im Rohbau abgegeben und dann von den Mietenden vollständig selber ausgebaut werden sollten. Fünf Gruppen bewarben sich schliesslich, in einem aufwändigen Verfahren wurden zwei ausgewählt. Zurwollke ging dabei leer aus – ihr Projekt war auf das ganze Geschoss angelegt und wurde nicht berücksichtigt. Allerdings: Nach Monaten des Weiterdenkens und -entwickelns machte die Genossenschaft einen Notstopp, die beiden ausgewählten Gruppen gaben auf. Andreas Billeter: «Der Prozess war zu komplex und dauerte zu lange, zumal die Gruppen gross und personell nicht stabil waren. Sich fast drei Jahre im Voraus zu verpflichten, eine verbindliche Organisationsstruktur zu schaffen und die Finanzierung zu sichern, hat sich unter diesen Bedingungen als Überforderung erwiesen.»

Für Ernüchterung bei den Interessierten sorgten mehrere Punkte. Viele der Ursprungsideen waren zwar kreativ, aber nicht bewilligungsfähig. So etwa Aufenthaltsflächen im oberen Bereich, denn die Hallenhöhe von vier Metern erlaubt offiziell nur ein Vollgeschoss. Als Stolperstein entpuppte sich auch die Finanzierung; Eigenausbau ist, anders als man meinen könnte, in einem Neubau alles andere als billig. Eine Individualküche etwa kostet unter Umständen erheblich mehr als ein Standardmodell mit Mengenrabatt. Pro Grosshalle war mit Investitionen im tieferen sechsstelligen Bereich zu rechnen, neben den Anteilscheinen von 69 000 Franken. Schwierig, da das nötige Eigenkapital aufzutreiben, zumal man für diese Art Selbstausbau keinen Baukredit erhält.

Die vier Zollhaushallen sind gut vier Meter hoch. Aus baurechtlichen und bautechnischen Gründen wurden entgegen der ursprünglichen Absicht überall eine Küchenzeile und Bäder eingebaut. In der grössten Halle hat zurwollke ganz auf den Einbau von Holzwänden verzichtet.

Von zwei zu acht zu vier

So stand 2018 die Genossenschaft plötzlich da mit gescheiterten Träumen und Plänen von zwei Grosshallen, die so niemand übernehmen konnte. «Das löste auch in unseren Gremien eine Krise und Diskussionen aus. Wir fanden aber, die Idee dürfe nicht scheitern. Wenn eine Genossenschaft wie die Kalkbreite das nicht realisieren kann, wer dann?», sagt der Projektleiter. «So entschieden wir uns fürs Weitermachen.» Mit angepassten Spielregeln allerdings, um die Hürden zu senken. Die Genossenschaft übernahm es, Haustechnikinstallationen, einfache Badezimmer und Küchen bereits ein-

zubauen, so dass die Hallen grundsätzlich bewohnbar übergeben werden konnten. Damit konnte sie auch selber die Bau- und Bezugsbewilligungen einholen, was den Prozess für die Mietenden beträchtlich erleichtert. Überdies wurden nun neu acht Hallen unterschiedlicher Grösse angeboten – mit der Option, dass Gruppen mehrere solcher Einheiten zusammenlegen.

Aus der zweiten Bewerbungsrunde ergab sich schliesslich die aktuelle Aufteilung mit den zwei Familienhallen, dem Wohnatelier – und doch noch einer richtig grossen Halle in der ursprünglich vorgesehenen Dimension: zurwollke hatte sich mit einem redimensionierten Projekt noch einmal beworben und nun den Zuschlag erhalten. Währenddem die Bewohnenden der drei kleineren Einheiten die von der Genossenschaft als Grundausbau optional zur Verfügung gestellten Holzwände mehrheitlich belassen, verzichtet zurwollke ganz auf Wände. Offen soll sie sein, die C-förmige Halle mit ihren raumhohen Fenstern auf die drei Aussenseiten und den Innenhof, lichtdurchflutet, möglichst grosszügig. Auch wenn es hier bald wuseln dürfte vor unkonventionellem Leben.

Positive Bilanz

zurwollke freut sich darauf. Mätti, das Urgestein, ist froh, dass nach Jahren des Engagements und vielen Hürden das Hallenwohnen im Zollhaus Realität wird. Die Gruppe wird die Halle als Verein mieten, der seinen Mitgliedern mit einem gemeinsam geäufneten Geldtopf auch die Anschubfinanzierung erleichtert. Die Gruppendynamik, Unsicherheiten und die vielen Kompromisse, die das starre Korsett regulierten Bauens verlangt haben, seien anspruchsvoll gewesen. Ein Stück Widerspruch bleibt, wenn man die Freiheiten des Besetzens mit den Sicherheiten des Besitzens vereinbaren will. Mätti sieht das Projekt dennoch als grosse Chance: «Die langfristige Perspektive hier macht ganz anderes möglich. Natürlich ist die Flexibilität kleiner als beim informellen Ausbauen von Industriehallen. Die Vorgaben zwingen uns aber auch dazu, neue kreative Lösungen zu finden, uns weiterzuentwickeln. Das ist so nur hier möglich und für mich alternativlos.»

Ebenfalls eine positive Bilanz zieht die Kalkbreite. «Es hat sich gelohnt, diesen Aushandlungsprozess zu durchlaufen, auch wenn man auf allen Seiten Federn lassen musste. Ich bin überzeugt, dass das Experiment ausstrahlen wird», sagt Andreas Billeter. Man wisse nun, dass Hallenwohnen in Neubauten möglich sei, auch wenn es an Grenzen stosse. Das Selberaneignen von Wohnraum jedenfalls ist Bewohnerinnen und Bewohnern immer wichtiger, Selbstausbau und Rohbauwohnen werden auch in anderen Genossenschaften zum Thema.

Selbstausbau und Gemeinschaft

Wohnen und wirken im gleichen Raum: Das kennt auch Paul Dorn. Der Bühnentechniker lebt seit fünfzehn Jahren in einem Wohnatelier in Zürich Wiedikon, wo sich im gleichen Gebäude viel Kreativwirtschaft angesiedelt hat. Von seinem Zweitdasein als Dada-Aktivist zeugen in seinem Noch-Zuhause die vielen humorvollen Flyer, Plakate und Schilder, die Boden, Wände und Bücherstapel bedecken. «Bewurstseinserweiterung 2020» verkündet ein grosser Papierstreifen an einem Bord heiter sein Jahresmotto, von einem Gestell herunter beobachtet eine alte Schaufensterpuppe im Siemens-Kittel, wie der Dadaist in seiner Freizeit von Hand seine hintersinnigen Botschaften druckt. Aus Spass an der Sprache, am Querdenken. Und für den humorvollen Blick auf eine bisweilen düstere Welt. «Dada ist eine Haltung», erklärt er.

Dass Paul Dorn nun mit Sack und Pack sein selbsternanntes «Dadamt» in die kleinste Halle im Zollhaus zügelt, verdankt sich vor allem seinem Wunsch nach Austausch und Gemeinschaft. Trotz kreativem Umfeld gab es an seinem jetzigen Lebensort – zu teuer, zu konventionell – von beidem zu wenig. Umso mehr reizt ihn das genossenschaftliche Umfeld mit seinen Hallennachbarn, einer bunt gemischten Bewohnerschar sowie den Kulturbetrieben und -anlässen, die es geben wird. Was er erwartet? «Dass wir zusammen gestalten, uns inspirieren. Schon länger sind Arbeitsgruppen aktiv, zum Beispiel zu Zusammenleben, Dachbegrünung oder Velowerkstatt. Leider fielen in der Coronazeit die monatlichen Treffen aus, was es erschwert hat, eine gemeinsame Energie zu entwickeln. Aber das wird noch kommen.»

Eigentlich wollte der 56-Jährige zusammen mit anderen Leuten in eine grössere Halle ziehen, er war bei einigen Workshops und Treffen dabei. Die Themen und Probleme waren ähnlich wie bei den anderen Gruppen, die Träume zerrieben sich. Als Paul Dorn dann später von der kleinen Halle erfuhr, griff er zu. Auch wenn sie höher als breit ist und mit ihrer Nasszellen-Holzschachtel mitten im Raum eine sehr eigenwillige Struktur hat – «wie eine Crèmeschnitte», findet er. Nun plant er die nötigen Einbauten und mistet aus – von 60 Quadratmetern auf 34 zu reduzieren, erfordert Disziplin. Seine alten Bühnenscheinwerfer werden sicher mit umziehen, ebenso viele Bücher und Schachteln mit Collagen, Stempelkästen und Papieren. Und selbstverständlich seine Siemens-Dame, die auch im Zollhaus überwachen wird, dass Heiterkeit und Hintersinn zu ihrem Recht kommen.

Zollhaus – der zweite Streich

Das Zollhaus ist die logische Weiterentwicklung der 2014 bezogenen Überbauung Kalkbreite in Zürich Aussersihl, mit der die gleichnamige Genossenschaft weitherum für Aufsehen sorgte. Auch bei ihrem zweiten Projekt im Langstrassenquartier, direkt neben den Bahngleisen und vis-à-vis der berühmt-berüchtigten Europaallee, hat sie konsequent auf ihre bewährten Qualitäten gesetzt: partizipative Entwicklung unter Einbezug des Quartiers, umfassende Nachhaltigkeit (2000-Watt-Gesellschaft, Minergie-P-Eco, geringer Flächenverbrauch, autofrei), breiter Nutzungsmix mit Kultur, vierzig Prozent Gewerbeanteil und einer bunt durchmischten Bewohnerschaft. Die drei Gebäude, die im schmalen, 3800 Quadratmeter grossen Dreieck an der Ecke Lang-/Zollstrasse hintereinander stehen, bieten fünfzig Wohnungen von eineinhalb bis neuneinhalb Zimmern. Gross-, Patchwork- und Einelternfamilien haben ebenso Platz wie Kleinhaushalte, altersdurchmischte Gross- und drei Alters-WGs. Neuland betritt die Genossenschaft mit den vier Hallenwohnungen. Die Bewohnerinnen und Bewohner organisieren sich weitgehend selber und wirken in diversen Arbeitsgruppen mit.

Mit einem aufwändigen Vermietungsverfahren hat die Genossenschaft dafür gesorgt, dass auch Menschen im Zollhaus leben können, die sonst nur wenig Chancen auf eine bezahlbare Wohnung mitten in der Stadt haben. Bis im April werden rund 190 Menschen aus 19 Nationen einziehen, darunter verdrängungsbedrohte Quartierbewohner, Leute mit einer Behinderung, aber auch sehr viele Familien mit Kindern. Die Mieten liegen bei durchschnittlich 265 Franken pro Quadratmeter und Jahr beziehungsweise bei monatlich 1900 Franken (90 m²) bis 2500 Franken (108 m²) für eine Viereinhalbzimmerwohnung. Acht Wohnungen sind subventioniert und damit zwanzig Prozent günstiger, zusätzliche drei Wohnungen werden an die Asylorganisation Zürich vergeben.

Verschiedene gemeinschaftliche Räume und halböffentliche Bereiche fördern das Zusammenleben, das Zollhaus öffnet sich aber auch bewusst ins Quartier. So verbindet eine gleisseitige Terrasse alle Gebäude mit der Umgebung, und auch das grosse Forum, das sich über drei Etagen zieht, ist öffentlich zugänglich. Ausserdem gibt es ein Theater, Restaurants, Gesundheitsbetriebe, Gästezimmer, Läden, das «Regenbogenhaus» als Anlaufstelle für Menschen aller Geschlechtsidentitäten, Büros und einen Dachkindergarten. Als besondere Herausforderung beim 54-Millionen-Franken-Projekt erwies sich die Lage direkt neben den Gleisen, insbesondere der Lärm- und der Erschütterungsschutz.